В настоящее время человечество переживает сложный период перехода от традиционного («доцифрового») общества к цифровому миру. С юридической точки зрения изменяется многое: появляются новые субъекты и объекты, изменяется форма и содержание правоотношений и пр.

Какое место здесь занимает сайт нотариуса? Давайте начнем разбираться.

Одной из тенденций перехода к цифровому миру является трансформация обычного субъекта права (гражданина, компании, нотариуса, государственного органа и пр.) в цифрового субъекта, который обладает дополнительными качествами, позволяющими ему принимать участие в правоотношениях с участием других цифровых субъектов в новом цифровом правовом поле.

В частности, цифровой субъект должен иметь доступ в Интернет, должен иметь техническую возможность дистанционной идентификации его личности, техническую и юридическую возможность выражения своей юридической воли в цифровом пространстве и пр.

Нотариат как важнейший правоприменительный институт российского общества сегодня также переживает переход к новому цифровому миру. На уровне Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов РФ предпринимаются серьезные шаги по интеграции нотариального сообщества в новый цифровой мир.

Но встает закономерный вопрос: «А как непосредственно нотариус и его нотариальная контора осуществляют переход к новому цифровому качеству?».

Практика уже отвечает на этот вопрос. Современный цифровой нотариус в отличие от традиционного нотариуса обладает новыми цифровыми знаниями и навыками, интегрировал в практику своей нотариальной конторы новые цифровые технологии (например, цифровой планшет для создания простой электроной подписи и сопутствующее ему программное обеспечение), осуществляет дистанционную коммуникацию как с другими нотариусами, государственными органами, так и со своими клиентами и т.д.

В этой связи сайт нотариуса можно рассматривать как одну из важнейших форм представительства нотариуса в новом цифровом мире.

С функциональной точки зрения сайт нотариуса также можно представить как цифровой аналог его нотариальной конторы.

Обычные пользователи, не имеющие своего сайта в сети Интернет, соответственно не имеют своего представительства в цифровом мире, и в силу этого вынуждены осуществлять цифровую коммуникацию по правилам, установленным другими цифровыми субъектами – владельцами сайтов в виде больших или малых информационных платформ. Очевидно, что роль таких обычных пользователей в цифровом мире пассивна.

Владельцы сайтов в виде больших или малых информационных платформ призваны играть активную роль в цифровом мире, поскольку имеют технологическую и юридическую возможность самостоятельно формировать информацию и неограниченно передавать её другим пользователям.

Именно поэтому создание сайта – это, прежде всего, выбор нотариуса в пользу формирования своего собственного активного пути трансформации в новый сверкающий огнями цифровой мир.

В настоящей статье мы рассмотрим установленные нормативные требования к сайту нотариуса в сети Интернет, что поможет заинтересованным нотариусам сделать очередной важный шаг в новый цифровой мир.

Опыт нотариальных контор по созданию и развитию своих собственных сайтов в сети Интернет, рассмотренный в настоящей статье, будет также полезен другим лицам, в том числе юристам, решающим непростую задачу создания собственного сайта в сети Интернет для перехода в новый цифровой мир.

Оглавление

- Обязан ли нотариус иметь свой сайт в сети Интернет?

- Особенности правового статуса нотариуса, у которого есть сайт в сети Интернет

- Обязанность нотариуса по информированию граждан и юридических лиц через сайт

- Обязанности нотариуса по соблюдению требований к содержанию и оформлению сайта

- Стандарты оформления сайта нотариуса

- Требования к содержанию сайта нотариуса

- Информация, подлежащая обязательному размещению на сайте нотариуса

- Информация, которая может быть размещена на сайте нотариуса

- Информация, которая не может быть размещена на сайте нотариуса

- Иные нормативные требования к содержанию и оформлению сайта нотариуса

- Технологические требования к сайту нотариуса

- Заключительные положения

Обязан ли нотариус иметь свой сайт в сети Интернет?

В действующем законодательстве РФ не содержится обязанности нотариуса иметь свой собственный сайт в сети Интернет.

Исходя из этого, если у нотариуса нет сайта, то нотариус не нарушает каких-либо правовых норм, и не может быть привлечен к какой-либо юридической ответственности.

Следует заметить, что в других случаях закон обязывает некоторых профессиональных субъектов иметь свой сайт в сети Интернет. Так, например, в пункте 1 статьи 7 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» установлено:

«Саморегулируемая организация для обеспечения доступа к информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона обязана создать и вести в сети «Интернет» сайт, в электронный адрес которого включено доменное имя, права на которое принадлежат этой саморегулируемой организации (далее — официальный сайт)».

Как следует из статьи 16 Основ законодательства РФ о нотариате (далее – Основы) нотариус имеет право создать свой собственный сайт в сети Интернет, у него есть такая правовая возможность. На это указывает оговорка «(при наличии») в отношении сайта нотариуса в сети Интернет, используемая в данной статье.

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I

Статья 16 Обязанности нотариуса.

«… Нотариус обязан информировать граждан и юридических лиц о своем месте нахождения и режиме работы, в том числе посредством размещения при входе в здание или помещение нотариальной конторы вывески, указателей, а также посредством (при наличии) сайта нотариуса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»…»

Таким образом, иметь или не иметь свой собственный сайт в Интернете – это добровольный выбор и решение самого нотариуса.

Особенности правового статуса нотариуса, у которого есть сайт в сети Интернет

Нужно заметить, что правовой статус нотариуса, у которого есть сайт в сети Интернет, отличается от правового статуса нотариуса, не имеющего сайта.

Отличия заключаются преимущественно в дополнительных обязанностях, налагаемых на нотариуса, у которого есть сайт в сети Интернет, нормами действующего законодательства РФ.

Следует заметить, что указанные дополнительные обязанности, связаны с обладанием сайтом, поэтому здесь действует принцип: есть сайт – есть дополнительные обязанности, нет сайта – нет дополнительных обязанностей. Рассмотрим нормативное содержание указанных дополнительных обязанностей нотариуса подробнее.

Обязанность нотариуса по информированию граждан и юридических лиц через сайт

Прежде всего, как следует из рассмотренной выше статьи 16 Основ, на нотариуса, у которого есть сайт в сети Интернет, возложена обязанность использовать сайт для информирования граждан и юридических лиц о своём месте нахождения и режиме работы.

Использование сайта в сети Интернет можно рассматривать как дополнительный цифровой канал информирования клиентов наряду с традиционным каналом информирования посредством размещения при входе в здание или помещение нотариальной конторы вывески и указателей.

Традиционный канал информирования клиентов обязан использовать каждый нотариус независимо от того, есть ли у него сайт в Интернете или нет.

Учитывая обязанность нотариуса, имеющего сайт в сети Интернет, использовать его для информирования граждан и юридических лиц, можно зафиксировать важное требование к содержанию сайта нотариуса иметь раздел, посвященный указанию места расположения его нотариальной конторы и указанию его режима работы.

Однако этим требования к содержанию и оформлению сайта нотариуса не ограничивается, рассмотрим их подробнее.

Обязанности нотариуса по соблюдению требований к содержанию и оформлению сайта

В статье 30 Основ предусматриваются полномочия Федеральной нотариальной палаты по установлению нормативных требований к содержанию и оформлению сайта нотариуса.

Во исполнение указанных полномочий Федеральной нотариальной палатой изданы «Стандарты оформления сайта нотариуса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и требования к его содержанию» (далее – Стандарты), утвержденные решением Правления Федеральной нотариальной палатой от 26 декабря 2019 г. (протокол №5/19).

В данных Стандартах изложены:

(1) Стандарты оформления сайта нотариуса

(2) Требования к содержанию сайта нотариуса

Как уже отмечалось выше дополнительные обязанности, установленные Стандартами, распространяются исключительно на нотариусов, имеющих свои сайты в сети Интернет.

Стандарты оформления сайта нотариуса

Представляется возможным рассмотреть следующие требования к оформлению сайта нотариуса, установленные вышеуказанными Стандартами.

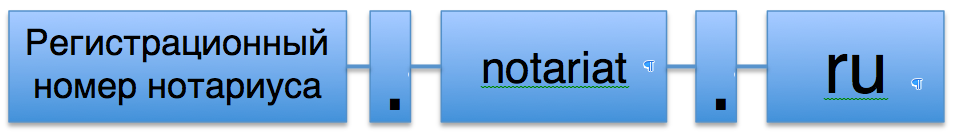

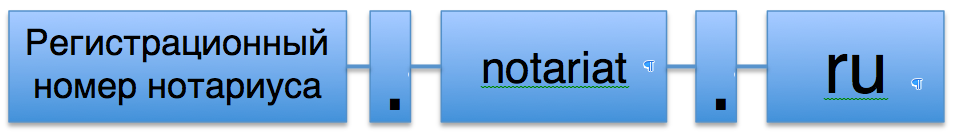

(1) Согласно пункта 2.1. Стандартов сайт нотариуса должен иметь стандартизированное доменное имя:

Например: 11/22-н/33.notariat.ru

Необходимо отметить, что домен второго уровня notariat.ru, относящийся к национальной доменной зоне “.RU”, принадлежит Федеральной нотариальной палате, исходя из чего следует, что стандартизированное доменное имя сайта нотариуса можно рассматривать как домен третьего уровня на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Следует отметить, что администратором доменного имени сайта нотариуса при использовании стандартизированного доменного имени при данных обстоятельствах выступает Федеральная нотариальная палата, что освобождает нотариуса от бремени администратора доменного имени и связанных с этим обязанностей и ответственности. При этом указанный выше порядок формирования доменного имени с использованием регистрационного номера нотариуса значительным образом минимизируют юридические риски доменных споров по поводу нарушения прав и законных интересов третьих лиц при использовании нотариусом доменного имени.

Статья «Национальная система доменных имен: правовые аспекты» размещена здесь.

В соответствии с пунктом 2.2. Стандартов в случае, если нотариус уже имел сайт до принятия указанных Стандартов, то в этом случае также осуществляется переадресация с его доменного имени на стандартизированное доменное имя.

Согласно пункта 2.3. Стандартов нотариус вправе выбрать другое доменное имя, в этом случае осуществляется переадресация с его доменного имени на стандартизированное доменное имя.

Для инициирования переадресации на стандартизированное доменное имя нотариус подает заявление в нотариальную палату, членом которой он является.

Далее заявление перенаправляется в Федеральную нотариальную палату, где собственно и осуществляется непосредственно переадресация на стандартизированное доменное имя сайта нотариуса.

(2) В пункте 2.4. Стандартов содержится требование о том, что любая информация, размещенная на сайте нотариуса, должна быть актуальной и достоверной.

Из этого вытекает дополнительная обязанность нотариуса по контролю актуальности и достоверности информации, размещаемой на его сайте.

В частности, в случае, если нотариус размещает на своем сайте федеральные законы или другие нормативные правовые акты или выдержки из них, в которые могут быть внесены изменения или дополнения, то нотариус формально обязан осуществлять контроль за этими изменениями и своевременно обновлять размещаемую на сайте правовую информацию.

Аналогичная ситуация складывается также в случае, когда нотариус поменял место нахождения своей нотариальной конторы или изменил режим своей работы. Устаревшая информация на сайте должна быть актуализирована.

(3) В пункте 2.5. Стандартов содержится норма о том, что информация на сайте нотариуса может быть размещена на государственном языке Российской Федерации и на государственном языке субъекта Российской Федерации.

Напомним, что согласно пункту 2 Правил нотариального делопроизводства, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ от 16 апреля 2014 г. №78 делопроизводство как в бумажном виде, так и в электронном виде ведется нотариусами на русском языке, являющемся в соответствии Конституции Российской Федерации государственным языком Российской Федерации на всей ее территории.

В случае установления республикой, находящейся в составе Российской Федерации, государственного языка республики делопроизводство наряду с государственным языком Российской Федерации может вестись также на государственном языке республики.

Исходя из этого, правовая регламентация использования на сайте нотариуса государственного языка Российской Федерации и государственного языка субъекта Российской Федерации аналогична другим случаям использования государственных языков Российской Федерации в нотариальном делопроизводстве.

Требования к содержанию сайта нотариуса

Требования к содержанию сайта нотариуса, установленные вышеуказанными Стандартами, привязаны к характеристике размещаемой на сайте информации.

Информацию, размещаемую на сайте нотариуса, условно можно разделить на три группы:

I. Информация, подлежащая обязательному размещению на сайте нотариуса

II. Информация, которая может быть размещена на сайте нотариуса

III. Информация, которая не может быть размещена на сайте нотариуса

Информация, подлежащая обязательному размещению на сайте нотариуса

(1) сведения о нотариусе, включая его фамилию, имя, отчество, реквизиты приказа уполномоченного органа о наделении полномочиями нотариуса (номер, дата), сведения о нотариальном округе и субъекте Российской Федерации, где нотариус осуществляет свою деятельность, регистрационный номер нотариуса в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, адрес нотариальной конторы и другая информация, перечисленная в пункте 3.1.1. Стандартов,

(2) информация о наделении лиц, замещающих временно отсутствующего нотариуса, полномочиями по его замещению,(3) информация о порядке вызова нотариуса для совершения нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы,

(4) информация о нотариальных действиях, совершаемых нотариусами в соответствии с законодательством Российской Федерации,

(5) размеры нотариальных тарифов за совершение нотариальных действий,

(6) информация о льготах при взимании нотариального тарифа за совершение нотариального действия,

(7) размеры платы за оказание услуг правового и технического характера, установленные нотариальной палатой,

(8) информация о льготах при оплате услуг правового и технического характера,

(9) форма для направления обращения к нотариусу в электронном виде,

(10) ссылки на сайты Федеральной нотариальной палаты и региональной нотариальной палаты в сети Интернет,

(11) ссылки на публичные реестры и сервисы Федеральной нотариальной палаты и региональной нотариальной палаты в сети Интернет,

(12) ссылки на официальные сайты Минюста России, территориального органа Минюста России,

(13) адрес и телефон ближайшей нотариальной конторы.

Информация, которая может быть размещена на сайте нотариуса

(1) фотографии нотариуса и/или его нотариальной конторы,

(2) дополнительная информация о нотариусе и его работниках,

(3) информация о расположении нотариальной конторы на схеме населенного пункта, в котором нотариус осуществляет свою деятельность,

(4) сервис предварительной записи на приём к нотариусу,

(5) информация о перечне документов, которые должны быть предоставлены нотариусу лицом, обратившимся за совершением нотариального действия,

(6) информация о нормативных правовых актах, регулирующих нотариальную деятельность,

(7) информация об участии нотариуса в мероприятиях по оказанию бесплатной помощи населению,

(8) справочный раздел с полезными юридическими рекомендациями для граждан по защите прав и законных интересов в той или иной жизненной ситуации,

(9) публично доступная информация с официальных сайтов Федеральной нотариальной палаты и региональной нотариальной палаты,

(10) калькулятор расчёта размера оплаты нотариального действия,

(11) информация о наличии вакантных должностей работников нотариуса,

(12) версия сайта для слабовидящих граждан.

Информация, которая не может быть размещена на сайте нотариуса

(1) информация о стаже работы нотариуса,

(2) информация об образовании, наличии учёной степени, наградах нотариуса,

(3) информация о занимаемых общественных должностях или должностях в Федеральной нотариальной палате или нотариальной палате, членом которой является нотариус,

(4) сравнительная характеристика по отношению к другим нотариусам с использованием сравнительной лексики и превосходных степеней сравнения,

(5) информация, которая может носить рекламный характер.

Иные нормативные требования к содержанию и оформлению сайта нотариуса

При создании и эксплуатации сайта нотариус также должен руководствоваться нормативными положениями Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 2016 года (с изменениями на 12.08.19 г.) (далее – Кодекс профессиональной этики).

Необходимо отметить, что Кодекс профессиональной этики не содержит прямых норм, касающихся содержания или оформления сайта нотариуса. Вместе с тем, отдельные положения Кодекса профессиональной этики, как представляется, необходимо принять во внимание при анализе требований к сайту нотариуса.

Так, в частности, в главе 9 Кодекса профессиональной этики установлены ограничения и обязанности нотариуса, связанные с рекламой и информированием общественности, что распространяется на его публичную сферу, в том числе и в виртуальном пространстве сети Интернет.

В пункте 9.1. Кодекса профессиональной этики установлена обязанность нотариуса соблюдать требования законодательства об информировании граждан и юридических лиц о своем месте нахождения и режиме работы, рассмотренные выше в настоящей статье.

В пункте 9.2. Кодекса профессиональной этики установлена обязанность нотариуса размещать в нотариальной конторе информацию о приказах о назначении его на должность нотариуса и о наделении лиц, замещающих нотариуса, полномочиями по его замещению. Применительно к сайту нотариуса, понимаемому как цифровой аналог нотариальной конторы, данные требования установленные Стандартами, также были рассмотрены выше.

В пункте 9.3. Кодекса профессиональной этики установлено требование о недопущении прямо или косвенно указывать на конкретного нотариуса или иным образом создавать преимущества одних нотариусов перед другими при информировании общественности о нотариате, нотариальной деятельности, средствах и возможностях, имеющихся в распоряжении нотариуса для удовлетворения потребностей обращающихся к ним лиц.

Представляется, что формулировка пункта 9.3. более широко формулирует обязанности нотариуса по недопущению размещению на сайте информации о себе и своей деятельности в сравнении с другими нотариусами, установленной Стандартами, также рассмотренной выше.

В пункте 9.4. Кодекса профессиональной этики установлен запрет распространять любым способом, в любой форме и с использованием любых средств информацию, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение внимания к конкретному нотариусу, формирование или поддержание интереса к нему и продвижение его нотариальной деятельности (рекламировать деятельность). Специально подчеркивается, что любая реклама деятельности нотариуса запрещена.

Кроме того, в пункте 9.4. Кодекса профессиональной этики установлен запрет на предоставление нотариусом третьим лицам ложной, неполной или способной привести к ошибкам информации о существе и характере его деятельности, что также перекликается с обязанностью нотариуса размещать на сайте только актуальную и достоверную информацию, установленную пунктом 2.4. Стандартов.

Таким образом, нормы Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, хотя во многом дублируются положениями Стандартов, тем не менее также должны приниматься во внимание при проектировании, создании и эксплуатации сайта нотариуса.

Технологические требования к сайту нотариуса

Необходимо иметь в виду, что Стандарты помимо прочего содержат технологические требования к функционированию сайта нотариуса, которые обеспечивают его нормальную эксплуатацию.

По-видимому, что нотариус не должен сам непосредственно вникать в технические нюансы эксплуатации своего сайта (хотя это и не запрещено). Эти обязанности обычно возлагаются им на привлекаемых технических специалистов для разработки и поддержки функционирования своего сайта.

Вместе с тем, нотариус, как видится, должен проинформировать привлекаемых технических специалистов об установленном уровне технологических требований к своему сайту, поставить им задачу обеспечения соблюдения указанных требований, а также обеспечить контроль за соблюдением указанных требований. За несоблюдение техническими специалистами надлежащего уровня технологических требований правовые претензии могут быть предъявлены в конечном счете самому нотариусу.

Итак о каких технологических требованиях к сайту нотариуса идет речь?

(1) Нотариус обеспечивает бесперебойную, ежедневную и круглосуточную работу сайта (исключение составляют случаи проведения технических работ и иных случаев, не зависящих от нотариуса).

(2) Доступ к сайту нотариуса осуществляется на безвозмездной основе.

(3) Доступ к сайту нотариуса является свободным для неограниченного круга лиц.

Заключительные положения

В заключении хотелось бы отметить, что контроль за функционированием сайта нотариуса и обеспечением выполнения установленных нормативных требований, в том числе установленных упомянутыми Стандартами, осуществляется нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, членами которых являются соответствующие нотариусы.

Следует также подчеркнуть, что в настоящей статье рассмотрены специальные нормативные требования, установленные законодательством о нотариальной деятельности применительно к сайту нотариуса.

Вместе с тем, в отношении сайта нотариуса действуют общие требования, установленные законодательством РФ об информации, информационных технологиях и защите информации применительно к любому сайту.

Так, за нотариусом сохраняется правовой статус владельца сайта и сопутствующие ему юридические риски использования некачественного контента, нарушающего как нормы публичного законодательства, так и авторские и иные интеллектуальные права третьих лиц.

В числе общих обязанностей владельцев сайтов можно выделить установленную пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязанность владельца любого сайта в сети «Интернет»разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своих:

(1) наименовании,

(2) месте нахождения и адресе,

(3) адресе электронной почты для направления владельцу сайта заявлений правообладателей о возможных нарушениях авторских и/или смежных прав.

Надеемся, что изложенные в настоящей статье материалы окажут содействие и помощь при принятии решений о разработке и поддержке сайтов нотариальных контор, в чём желаем вам неизменного успеха!